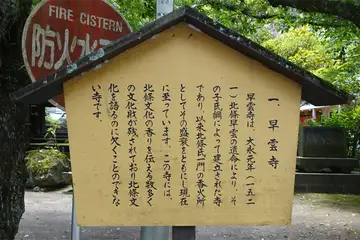

早雲寺

早雲寺

寺社の種類:臨済宗大徳寺派のお寺

寺社の種類:臨済宗大徳寺派のお寺 山号:金湯山

山号:金湯山 創建の時期:大永元年(1521年)、開山・以天宗清、開基・北条氏綱

創建の時期:大永元年(1521年)、開山・以天宗清、開基・北条氏綱 本尊:釈迦如来

本尊:釈迦如来 札所:-

札所:- 所在地:神奈川県足柄下郡箱根町湯本405

所在地:神奈川県足柄下郡箱根町湯本405 訪問日:2023年5月25日

訪問日:2023年5月25日

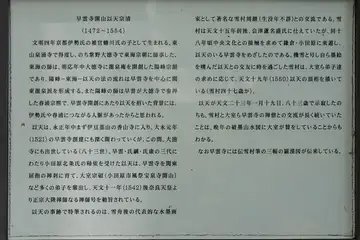

箱根町にある臨済宗大徳寺派の寺院です。境内に北条五代の墓、連歌師・宗祇の碑があります。

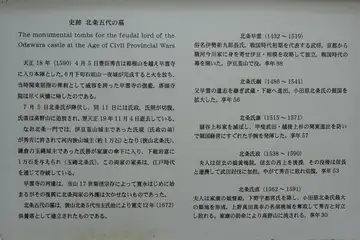

天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原攻めにあたって秀吉がこの寺を本陣としました。北条氏滅亡後は廃寺同様になりましたが、慶安元年(1648年)徳川家光から朱印状を与えられ復興したと言います。

本堂に拝観は11月の限られた日、御朱印も受けていないためか広い境内はひっそりとしていました。

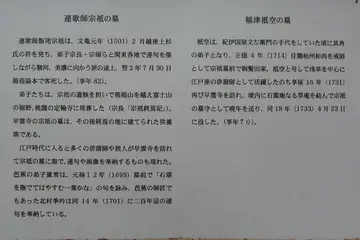

宗祇は室町時代の連歌師、西行、松尾芭蕉と並んで 放浪三代詩人と呼ばれ、連歌を大成し、幅広く世に広めた連歌界の巨匠です。旅の途中に箱根湯本の早雲寺で客死しました。その亡骸は弟子たちによって宗祇の愛した富士山に近い定輪寺に葬られました。

北条氏綱(ほうじょううじつな)

1487~1541年、戦国時代の武将。後北条氏第2代。早雲(伊勢宗瑞)の子。1524年(大永4)江戸城に扇谷上杉朝興を攻め川越城に敗走させて武蔵に進出した。鎌倉の鶴岡八幡宮の造営した、

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

西行・西行大師・西行法師(さいぎょう)

平安後期の歌人。武家に生まれ鳥羽上皇に北面武士として仕えるがのち出家する。平清盛・時忠、崇徳院・徳大寺実能らと交わる。仏道修行、和歌に励み、諸国を遍歴。仏教観を基として独自の抒情歌を確立。新古今集に九四首収められ、家集に山家集などがある。

松尾芭蕉(まつおばしょう)

1644~1694年、江戸中期の俳人。伊賀生。北村季吟に貞門派を学び、江戸に下って談林派の感化を受ける。のち数度の旅を通して俳諧に高い文芸性を加えた蕉風を確立する。紀行に「野ざらし紀行」「笈(おい)の小文」「更科紀行」「奥の細道」、日記に「嵯峨日記」など。

後北条氏(ごほうじょう)

伊勢宗瑞(北条早雲)を始祖とし、氏綱、氏康、氏政、氏直と5代にわたり相模の小田原城を本拠として関東に雄飛した戦国大名。北条早雲は1476年(文明8年)に今川家内紛の調停役として歴史の舞台に登場した。

やがて駿河の興国寺城主となり、1491年(延徳3)には足利茶々丸を討って伊豆を平定し韮山城に移る。1495年(明応4)小田原城に大森藤頼を攻めてこれを奪い関東進出の第一歩をしるした。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

明智光秀(あけちみつひで)

1528~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。美濃の生まれ。織田信長に重用されたが、1582年6月2日、京都本能寺に信長を襲い自害させた。山崎の戦いで豊臣秀吉に敗れ逃走中土民に殺された。

平清盛(たいらのきよもり)

1118~1181年、平安末期の武将。平忠盛の長男。白河法皇の落胤とも伝えられる。父の地位と遺産を受け継いで政界に進出。保元の乱・平治の乱により対立勢力を一掃、従一位太政大臣となる。娘徳子を高倉天皇に入内させ官職を一門で独占、知行三十余国に及ぶ平氏政権を樹立した。