足利城(両崖山城)

足利城(両崖山城)

城郭の構造:山城

城郭の構造:山城 築城の時期:天喜2年(1054年)、足利成行

築城の時期:天喜2年(1054年)、足利成行 廃城の時期:-

廃城の時期:- 主な城主:足利氏、長尾氏

主な城主:足利氏、長尾氏 所在地:栃木県足利市大岩町

所在地:栃木県足利市大岩町 訪問日:2023年2月20日

訪問日:2023年2月20日

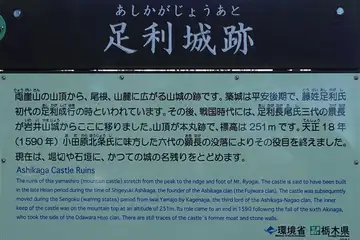

足利城は藤姓足利氏初代の足利成行により築城された山城です。戦国時代には足利長尾氏の長尾景長が岩井山城から移りました。慶長18年(1590年)小田原北条氏に味方した長尾顕長の没落によりその役目を終わったされています。

ここは2021年に発生した足利の山火事の現場となったところです。柴山の東屋で発生した火災は両崖山、天狗山の稜線などを中心に燃え広がった火は民家近くまで迫り避難指示が出たと言います。また北関東自動車道も一時通行止めにもなったと言います。その火災により山頂にあった天満宮の社は消失し、現在はその土台だけが残っています。

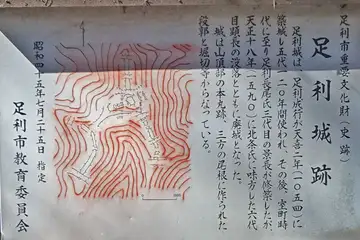

御嶽神社の社や石碑などが祀られた両崖山の山頂は本郭。これから続く三方の尾根に段郭や堀切を築かれました。本郭の周辺には曲輪や堀切跡も残っていました。