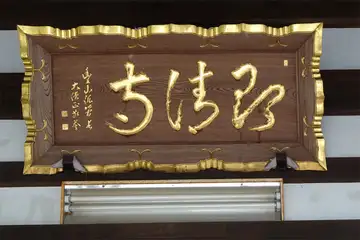

即清寺

即清寺

寺社の種類:真言宗豊山派の寺院

寺社の種類:真言宗豊山派の寺院 山号:愛宕山、院号:明王院

山号:愛宕山、院号:明王院 創建の時期:元慶年間(877~884年)、開創:元喩和尚

創建の時期:元慶年間(877~884年)、開創:元喩和尚 本尊:不空羂索明王

本尊:不空羂索明王 札所:多摩八十八ヶ所霊場51番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所49番、関東八十八ヶ所霊場71番

札所:多摩八十八ヶ所霊場51番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所49番、関東八十八ヶ所霊場71番 所在地:東京都青梅市柚木町1丁目4-1

所在地:東京都青梅市柚木町1丁目4-1 訪問日:2022年9月21日

訪問日:2022年9月21日

平安時代初め、弘法大師の甥、智証大師円珍和尚が巡礼の途中、裏山に明王像を祀ったのが始まりと言われています。

鎌倉時代には源頼朝が畠山重忠に命じて堂宇を造営、慶安元年には江戸幕府より明王堂領として3石の御朱印状を拝領したと言います。

山内新四国八十八ヶ所のお寺で、愛宕山の山麓に八十八ヶ所の霊場にちなんだ石仏が祀られていました。また境内の板碑は十三仏結衆板碑と呼ばれ阿弥陀三尊梵字を中心に、他の十仏の梵字を配していると言います。

真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)

真言宗の新義真言の一派。総本山は奈良桜井市の長谷寺。真言宗智山派と同じく覚鑁(かくばん)を開祖とする。織田信長のため根来寺を追われた専誉(せんよ)が一派を形成した。

真言宗智山派(しんごんしゅうちざんは)

真言宗の新義真言の一派。宗祖覚鑁(かくばん)は真言宗の教義に念仏を加味し、高野山の大伝法院にあって布教に努めた。その教勢が高野本山をしのいだため紛争を生じ1140年円明寺を開いて分立した。

覚鑁(かくばん)・興教大師

平安後期の真言宗の僧(1095~1144年)高野山に大伝法院、密厳院などを建立し、金剛峰寺とともに座主を兼ねたが一山の反対にあい根来に移った。新義真言宗の開祖、伝法院流の祖。

源頼朝(みなもとよりとも)

1147~1199年 鎌倉幕府初代将軍。義朝の三男。平治の乱のち伊豆蛭ヶ小島に配流される。1180年以仁王もちひとおうの平氏追討の令旨に応じ挙兵。石橋山の戦いに敗れ安房に逃げたが東国武士の来援を得て関東を制し鎌倉にはいって根拠地とした。平維盛の追討軍を富士川に破り弟の範頼・義経を西上させ、85年壇ノ浦で平氏を討滅し全国を平定。全国に守護・地頭を設置、武家政治の基礎を確立。